ご当地ソングの源流 堀井六郎さんは美川憲一に「異質な光」を見た

週刊ポスト(2018年11月2日号)の「昭和歌謡といつまでも」で、ライターの堀井六郎さんが美川憲一さん(72)について書いている。副題に「名曲カルテ」とあるように、昭和の歌謡史を彩るヒット曲を俎上に載せ、歌い手や時代背景を論じるコラムである。

「今やおネエ系タレント全盛の芸能界ですが、この人が初めてテレビ画面に登場したときのことを思い出すと、隔世の感を禁じ得ません」

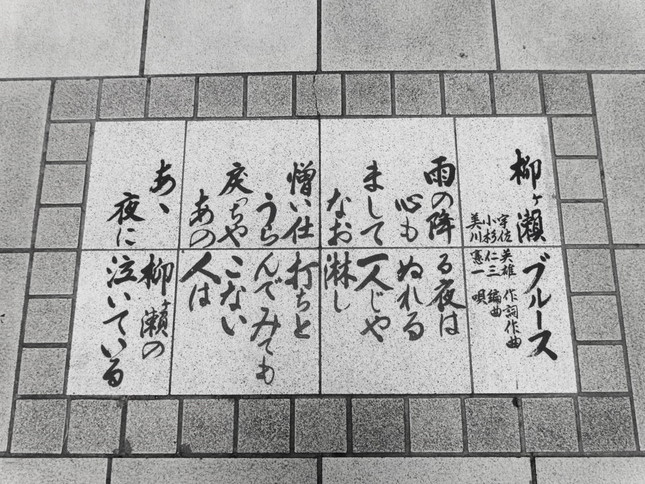

当時中学生だった堀井さんにとって、美男で低音の若手歌手といえば青春歌謡の久保浩さん(72)。美川さんもデビュー当時は青春アイドル路線だったという。しかし、3作目の「柳ヶ瀬ブルース」を直立不動で歌う美川さんから、筆者は久保さんとは明らかに一線を画す「異質の光」を感じたそうだ。

「今思えば、ノンセクシュアルなムードが醸し出す妖しさが、十代の少年には刺激的だったと納得できるのですが、それでもなお当時の美川には近寄りがたい凛々しさも感じられ、その低音の響きと共に忘れがたく迫ってきたものでした」

「柳ヶ瀬ブルース」の歌詞は、作中の主人公を男女どちらにしても成立する。ところが、美川さんがニコリともせずに歌うと「男に泣かされた女性」の独白となった。

「ここで美川の人生が変わります。『明るい青春』よりも『夜の世界』を歌うことで、美川の『異質な光』が輝きを放ったのです」

「伊豆の歌」になるはずが

久保さんが青春歌謡のスターなら、美川さんはご当地ソングの元祖とされる。コラム後半は、昭和歌謡における「柳ヶ瀬ブルース」の位置づけと影響について、うんちくあふれる史論となる。まずは、日本各地の盛り場、あるいは県名や都市名に「ブルース」をつけた歌謡曲の続出、そして大流行だ。

「ご当地+ソング」…「平凡な二つの言葉が組み合わさった新造語は、有線放送の普及と共に、多くのヒット曲を誕生させる原動力となりました」

堀井さんによると、「柳ヶ瀬」の詞曲を手がけた宇佐英雄さんは当初、「流し」をしていた伊豆長岡の風景に自身の失恋を重ねた「長岡ブルース」を作る。同じ曲を、岐阜市の柳ヶ瀬を訪れた折に書き直したそうだ。静岡出身の私は、それを知って残念に思った。

この曲が日本中に流れたころ、森進一さん(70)らがブレークし、「女心を歌う若手男性歌手」というカテゴリーが生まれる。

「美川という名は、木曽川、長良川、揖斐川という中京圏を流れる3本の『美しい川』にちなんだそうですが、美川は『ご当地、ブルース、女心』を歌うパイオニア・シンガーとして新たな流れを生み出していたのです」

美川さんの芸名の由来が「木曽三川」であると説き、彼を源流に、昭和歌謡の地平を潤す大河が生まれるイメージ。プロの書き手だからこの程度は当然かもしれないが、心地よく、ストンと胸に落ちる結語となっている。

流行歌に語らせる世相

当「コラム遊牧民」では、政治色の強い時事コラム、芸能やスポーツなどの専門コラムはめったに採り上げない、というより意識して避けている。ただ、大衆歌謡には当時の世の中が反映されており、堀井さんの連載もすぐれて世相コラムだと思う。筆者は世相を語らせる素材として、流行歌に関する見識を駆使している。

堀井さんより4歳下の私には、「柳ヶ瀬」の3年後に歌手デビューしたピーター(池畑慎之介)さん(66)の印象がより鮮烈だった。中学生になりたてだった。

上記コラムも、美川さんに抱いた「違和感」を説明する文脈で、「数年後、高校生になってから観たATG映画『薔薇の葬列』に登場するピーターを見たときと共鳴していて…」と触れている。中性的な美貌は、思春期に入らないと理解できないものなのだろう。

芸能界のご意見番にして、ワイドショーのネタ元になった感のある美川さんだが、和田アキ子さんと同様、歌での実績や貢献は正当に評価されるべきだ。

その意味で、全盛期を知るライターによるうんちく系コラムは貴重だと思う。大河が海に流れ込んでからでは想像しづらい源流の存在と、パイオニアとしての存在感を思い起こさせてくれるからだ。

冨永格

冨永格(とみなが・ただし)

コラムニスト。1956年、静岡生まれ。朝日新聞で経済部デスク、ブリュッセル支局長、パリ支局長などを歴任、2007年から6年間「天声人語」を担当した。欧州駐在の特別編集委員を経て退職。朝日カルチャーセンター「文章教室」の監修講師を務める。趣味は料理と街歩き、スポーツカーの運転。6速MTのやんちゃロータス乗り。